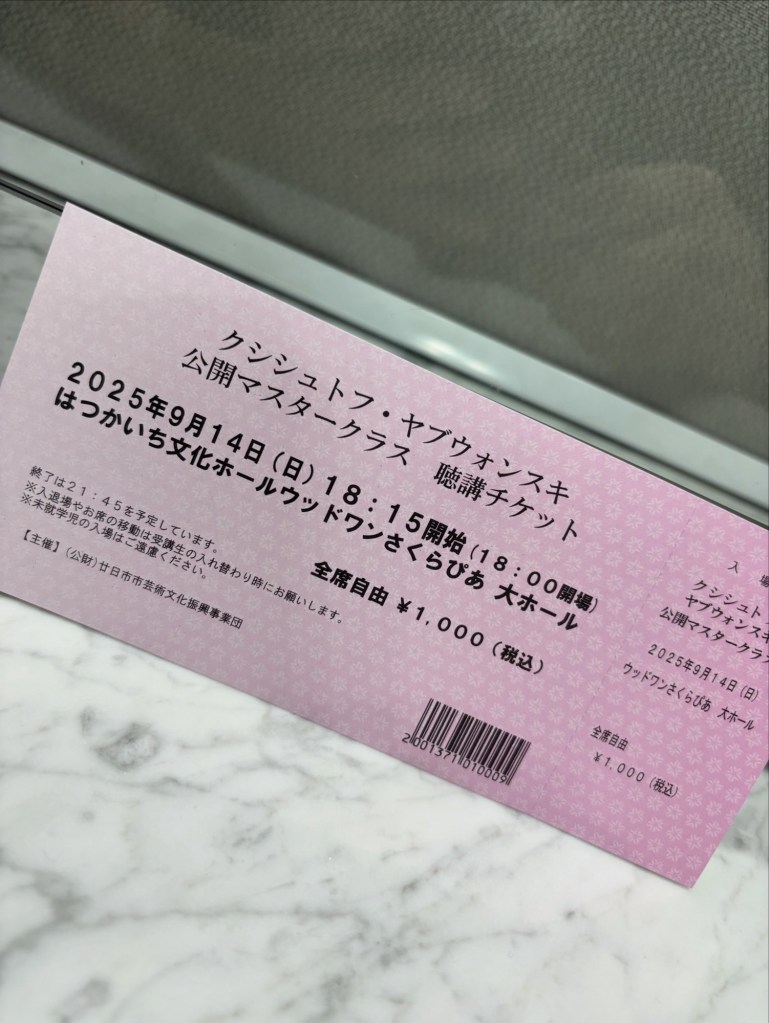

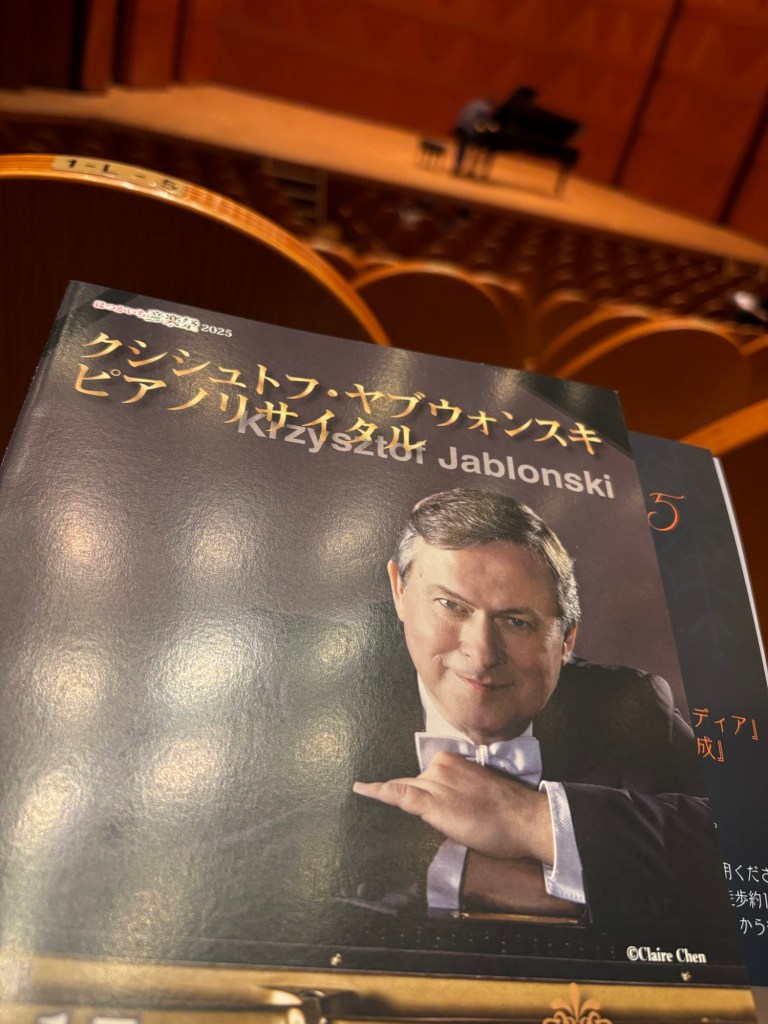

ヤブウォンスキ氏のピアノリサイタル、そして前日のマスタークラス。

この二日間を通して、私は心の底から「行って良かった」と思えた。

彼の演奏の根底には、徹底した「無駄のなさ」がある。

弾きすぎない。けれども、その抑制の中にすべてが込められている。

あの音量で、十分に表現は伝わってくる。

楽譜に書かれていないことを加えることはなく、かといって無味乾燥になるわけでもない。

テンポは崩れず、ペダリングは濁らず、和声の移ろいが澄んだ光のように響いていく。

旋律は旋律のままで、決して和声に埋もれない。

アゴーギクやルバートは「適度に」、つまり音楽が自然に呼吸する範囲に留められる。

特に心に残ったのはスタカートの扱いだ。

書かれていないアクセントは決して付けられず、スタカートは正しい解釈で奏でられた。

その一音一音の軽やかさと確かさは、重力奏法を自在に操れるからこそ可能なのだろう。

腕や指の力で叩きつけるのではなく、自然な重力をコントロールし、響きを保ちながら切る。

あのスタカートを耳にして、「これこそ正解だ」と思わずにいられなかった。

マズルカには涙を誘われた。

言葉では到底言い表せない、魂に届く響きがそこにあった。

そしてソナタ第3番。

あの清潔で繊細、しかも美しい演奏を、これまで耳にしたことがあっただろうか。

ペダリングは神がかり的で、すべてがドラマティックに展開していった。

スッキリとしていながら壮大で、矛盾のない音楽の流れがそこにあった。

マスタークラスでの彼の指導、そして最後のインタビューから、

「日本人が弾くショパン」をどう見ているのか、何となく想像できた気がする。

日本のショパン解釈は、これからどう変わっていくのだろうか。

ヤブウォンスキ氏の存在は、その問いを私の心に投げかけている。